【 小屋・古い家・空き家 】リフォーム(リノベ)で住む!

最近「 古い家 」や「 離れ・小屋 」のリノベーション(フルリフォーム)が流行っています。

このコラムでは、滋賀営業所でのリノベーション「 特徴 ・ 事例 ・ 工事過程 」についてご紹介します。

滋賀営業所 リノベ特徴

●「 一級建築士や二級建築士 」の資格をもったプランナーが設計に携わります。

●大型リノベーションの案件でも、お客さま専任のプランナーが「 初回訪問 ~ 工事管理 」まで責任をもって担当します。

●築100年以上の古民家を始め、「古い家」の大規模改修の経験が豊富です。

滋賀営業所 リノベ事例

リノベーション工事過程

滋賀県のような農業が盛んで、家の敷地に「 農機具小屋 」や「 蔵 」がある家が多い地域では、高齢化や継ぎ手不足で農業をやめたお宅もたくさんあり、こういった「 資産 」をリノベーション(フルリフォーム)されることも多くなっています。

今回は、母屋の隣にある築65年以上経ち、農機具などを保管している小屋をリノベーションした工事過程をご紹介します。

小屋といっても、都会の狭小地に立つ家より普通に広く、かなり立派な小屋で、これを全面的にリフォームして「 ひとまず住めるように 」ではなく、最新の設備を備え付けて「 快適に住めるように 」します。

リフォームさせていただく側としてもかなりワクワクする物件です。

解体

まずは外の鉄骨屋根を解体してスッキリしました。

続いて内部の柱と外周を残して他は全て解体していきます。

本来は基礎の上の土台に柱が乗っていますが、基礎となる石の上に柱が乗っているだけなので、慎重に土をスキとっていきます。

もし石が動いて柱が落ちたら建物にひずみがでる可能性があるので大変です。

配管の設置

仕上がった時に天井が低くならないように床高を地面から低く設計したため、配管スペースが少なく、土間コンクリートを流し込む前に先行して排水管を敷設していきます。

土の上での配管位置決めは少し大変ですが、土間コンクリートを打設すると埋まってしまうので、後戻りはできない責任重大な作業です。

それぞれ洗面・洗濯、風呂、トイレ、キッチンなど、水が流れるところには全て排水管を先に敷設して立上げていきます。

玄関になる部分と、増築する部分は、新たに基礎の立ち上がりを作ります。

土間コンの前に防湿シートも敷きます。

いよいよ土間コンクリートの打設です。

排水管と小屋に引き込んだ給水管は埋まりました。小屋に引き込んだ給水管から、専用のホースで各室へ送ります。

土台を基礎に緊結するアンカーボルトも用意しました。

基礎工事と設備配管が出来上がるとこれから大工さんが床組みを一から造作していきます。

床組み(床暖房設置)

大引き、根太→断熱材敷設→構造用合板(フローリングの下地)に床組を作ります。

快適にするために床暖を敷設します。

今回は、パネルの中で温水が循環する「ヒートポンプ式」床暖を採用しました。

初期投資は電気式に比べ割高ですが、ランニングコストは電気式の半分くらいです。

また速く暖かくなるので、弊社でもかなりオススメしています。

壁の補強

壁まわりでは、上の写真のように筋交いを入れて補強しました。

バランスよく配置しないと地震の際、負担が偏ってしまうので抜かりなく検討が必要です。

だいぶ改装した感がでてきました。

よく見ると奥の階段が消えていますが、実は移設しました。

階段の移設

お施主様が生まれる前からあったという小屋で、なにか残したいという思いもあり、階段をなんと再利用しました。

始めは上の写真の右奥にありました。

移動させたのは新しい間取りのこともありますが、中央にくることでインテリアにもなり、アンティークな感じが空間を際立たせます。

完成したらもっとよくなる予定です。

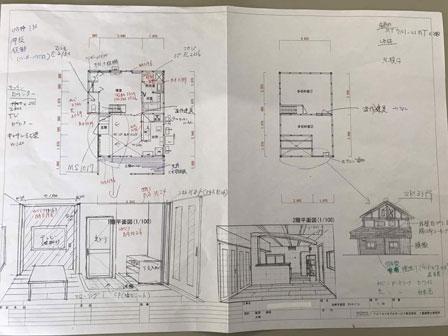

図面紹介

ここで今さらですが、打ち合わせ図面の一部をご紹介します。

一部といっても、自分が把握する用でほぼこれ一枚に書き込んで管理しています。

人に渡す用ではないということで、かなり字が乱雑になっています。

ある大手企業で「なんでも紙1枚にまとめる」というやり方をしていると前に本で見たことがあり、そこから実践しています。

シンプルに、情報を限りなく選択して物事の本質を分かりやすく紙一枚にまとめることらしいです。

話はそれましたが、なんとなく図面に書いたスケッチのように仕上がってきた感がでてきました。

カウンターの向こう側に対面式のキッチンが入ります。

冬の時期ですが、サッシは樹脂製、断熱材もしっかり入れましたので、かなり中が温かくなりました。

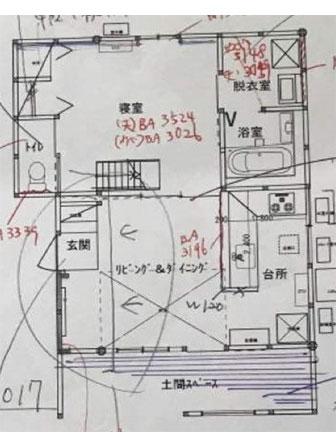

< 間取り >

たったこれだけの空間に水まわり設備とLDK、寝室をはめ込んでいきます。

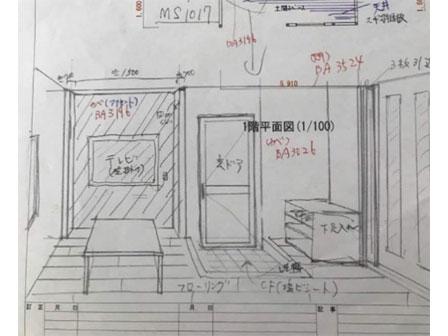

平面図では広そうに見えても家具やテレビを置くとかなり狭くなってくるので、そのイメージをしゃしゃぁっとスケッチに表しました。

< スケッチ >

私たち建築業界の人間は、平面図だけでもおおよそ仕上がりをイメージできますが、重要なのはお施主様や職人たちとそれを共有することです。

決して一方通行にならないように確認し合いながら認識のズレを減らしていきます。

外観のビフォー&アフター

< 外観ビフォー >

< 外観アフター >

どう見ても普通に家ですね。

先日まで農機具の小屋だったとは思えません。

ただ、外観を見て頂くと、劇的にハイ、変わりましたとは感じないはずです。

なるべく趣を残しつつ新しくすることで不自然さをなくすようにしています。

リフォームは全体のまとまりが大切ですね。和の造りは特に、です。

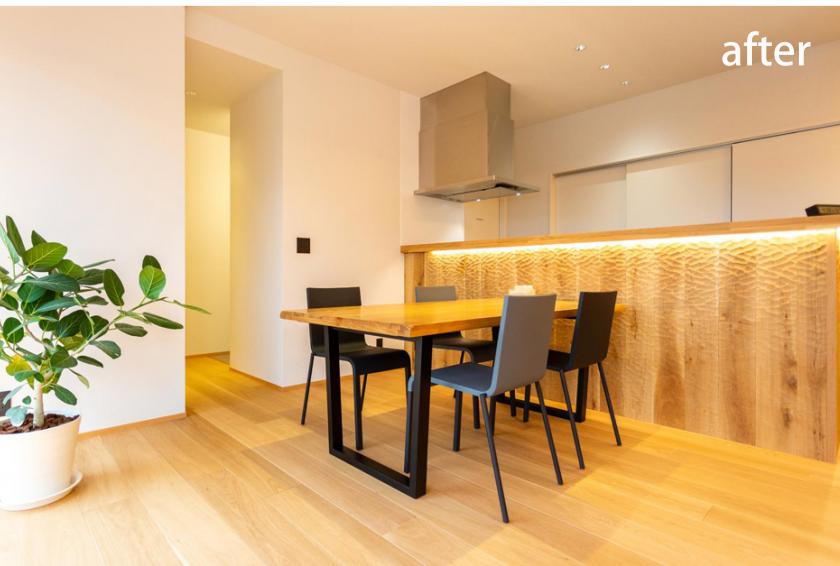

家の中のビフォー&アフター

こちらは前回からのビフォーアフターです。

奥の部屋と真ん中で間仕切れるように3枚建ての「引込み戸」を付けました。

上の矢印の方向の壁中が戸袋になっており、建具が中に入っていきます。

戸袋を「地獄」にしてしまうと掃除がしにくくなりますが、3枚用の壁厚なのでクイックルワイパーも丁度入ります。

フルオープンにすると建具が見えなくなるので、2部屋を一体的に利用できますし、壁当たりが増えるので収納棚などを置くこともできます。

よく開口部だらけにしてしまって、棚などちょっと置きたいときにスペースがなくなるパターンがあるので、気を付けてくださいね。

続いてこちらも前回からのビフォーアフターです。

新たに立ち上がったカウンターは対面式のキッチン用です。

アクセントクロスにお施主様の好きなブルーを貼りました。

ここにダイニングテーブルをドン付けする予定です。

キッチンはTOTOの「ミッテ」というシリーズです。

L型にしてスペースを有効活用していますし、色もシックでかっこいいです。

コーナーに、ちょっとした棚を付けて下にコンセントも設けました。

この言われないと気付かないくらいの些細なひと手間が生活をぐっと快適にします。

他の水まわり設備もTOTOで一式そろえました。

トイレのイメージが強いTOTOですが、システムバスや洗面化粧台、キッチンも業界では定評です。

少し前まで物置になっていた小屋が、もう快適になりすぎてスゴいことになってしまいました。

小屋の2階は基本天井が低いので1階メインで居住空間を考えますが、吹抜を有効的に使えます。

2階側は、隠れ家をみつけた子どものような気分になって、なにかワクワクしますよ。

< 2階(吹抜側) >

ちなみに以前の2階は、真ん中の壁で全て分断されていました。

もともと梯子が2カ所あり、それぞれにアクセスするスタイルでしたが、今回壁を抜いて一つの階段から行き来できるようにしました。

< 2階ビフォー >

< 2階アフター(物置側) >

弊社では、古民家の改修もたくさん手掛けていますので、小屋・空き家・古民家などの活用方法も含めご相談いただければと思います。

また関連のコラムは、こちらからご覧ください。

文: 大西