「 洗面台タイル 」メリット・デメリットとは?

ここ数年、タイルに対する熱が再度上昇してきています。

個性的なインテリアにしたい方、こだわりを持ちたい方、タイルのノスタルジックな雰囲気にあこがれを持つ方など、動機は様々ですが、タイルのバリエーションの多さから高いデザイン性を求められる方が増えてきています。

この記事では、タイルにはどのような種類があるのか、洗面台(洗面室)にタイルを採用することのメリットとデメリットについて解説していきます。

タイルはどの場所に貼れる?

洗面室においてタイルを貼り付けられる場所は、洗面ボウル周りのカウンター・壁など、ほとんどすべての場所をタイル貼りにすることができます。また、一面すべてをタイル貼りにしなくても、一部分のみをタイル貼りにしてインテリアのアクセントとして採用する方もたくさんいらっしゃいます。

タイルの設置方法

モルタルを下地とタイルの裏面に塗って接着する「湿式工法」と、接着剤を下地に塗ってタイルを埋め込んでいく「乾式工法」とがあります。モルタルを使用する工法は、金ゴテで均一に塗ったモルタルが乾燥しないうちにタイルを敷き詰めるという、繊細さとスピードが求められる職人の技術が必要になります。

敷き詰めたあとは、タイルのすき間を埋めていくように目地材を塗り、表面に残った目地材を拭きとって、乾燥させて完成です。

タイルの主な素材・洗面台に適したタイルの種類

タイルはもともとラテン語の「覆うもの」という意味の言葉が語源で、タイルに使われる素材の種類はかなりの数があります。

代表的なタイルの素材は、セラミック・石材・大理石・セメント・瓦といったところですが、素材によって吸水性に大きな違いがあることから、水回りにはセラミックタイルを使用することになります。吸水率の低いものほど水に強く、汚れや変化を起こしにくい素材となります。

セラミックタイルは、磁器質タイル・炻器質(せっきしつ)タイル・陶器質タイルに分かれ、磁器質タイルの吸水率は1%以下、炻器質タイルは5%以下、陶器質タイルは22%以下となっています。水回りには磁器質タイルが最も向いているといえます。

タイルの焼成時にガラス質の表面材である釉薬(ゆうやく)を塗ることで耐水性や耐久性を上げたりデザインに変化をつけたりすることもできます。

デザインの違いによるタイルの種類

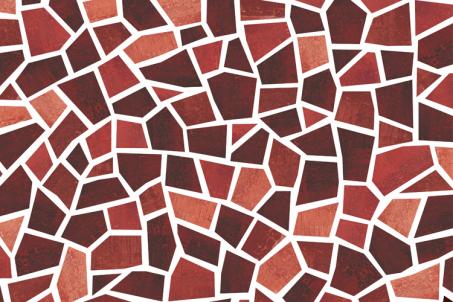

モザイクタイル

面積が50平方センチメートル以下の小さいタイルを敷き詰めたもので、四角形だけでなく六角形や楕円形のものもあります。30センチ四方など一定のサイズの中にあらかじめユニットされたシートタイプのものを貼り付けることが多いですが、デザインのバリエーションは豊富です。

サブウェイタイル

ニューヨークの地下鉄の壁にそのタイルが採用されていたことからサブウェイタイルと呼ばれるもので、横長の長方形のタイルを馬目地(うまめじ)貼りという、目地の縦ラインが段ごとにタイルの幅半分ずつずれるように貼り付けていきます。単色で構成されることが多く、シックなデザインになります。

大判タイル

一枚一枚が大きいサイズのタイルを貼るものです。床に使われることが多いですが、クラシックなデザインになります。

ヘリンボーンタイル

ニシンの骨という意味の名前で、長方形のタイルを斜めに、山と谷が出来るように貼りあわせていくスタイルです。高級感があり、葉の葉脈を連想させるからか木のぬくもりをどことなく感じさせるデザインになります。

タイルを採用するメリット

高いデザイン性

タイルには、色や柄・形・大きさ・素材・質感・並び方など非常に多くのバリエーションがあります。また異なる種類のタイルを組み合わせたり、洗面室の一部分だけをタイルにしたりなど、デザイン性には無限の可能性があります。タイルの貼り方によって家のインテリアとのバランスを考えることもできますし、特別な空間を演出することもできます。

耐久性・耐水性・耐汚性

洗面台に使用されるタイルは主にセラミックタイルです。それらは粘土を高温で焼き上げたもので、吸水率が低く耐水性に優れ、化粧品や酸やアルカリにも強く、汚れがつきにくく経年劣化も起こしにくい素材です。

また表面にガラス質の薬剤(釉薬)を塗って焼成したものは、より耐衝撃・耐汚性が上がります。

有害物質を含まない

タイルは粘土を高温で焼成したものでできているため、ホルムアルデヒドなどの有害物質を含みません。

部分リフォームが可能

例えば壁紙の一部が壊れたり汚れたりしてしまった場合、基本的にはその壁紙をすべて張り替えることになりますが、タイルの場合はその部分だけを補修することができます。また壁紙に比べタイルは経年劣化による変色もほとんどなく、部分的にリフォームしても周りとの違和感が発生しにくいのも魅力です。

タイルを採用するデメリット

初期コストがかかる

タイルは材料費もかかりますし、張り付けには職人の技術も必要になることから、壁紙と比べると初期コストが大きくかかってくることになります。

標準グレードの壁紙(クロス)やキッチンパネルの場合は、1平米あたり1,500~2,000円程度ですが、タイルの場合は、平米あたりの費用という考え方ではなく、カウンターと鏡の間にタイルを張る工事の費用としては、45,000~60,000円程度になります。

さらに鏡の上部や壁の一部分にも範囲を広げて張る費用としては、60,000~80,000円程度になります。

そのため費用を抑えたい方は、全面タイル張りにするのではなく、一部分をタイル張りにしてアクセントとして用いるのもいいかもしれません。

※費用は、古い壁紙を剥がし下地に問題がなく、そのまま施工可能な場合です。

※上記は、東京エリアでの費用になります。

目地が弱点になる

タイル自体は汚れにくく、汚れ落としも簡単で劣化のしにくい素材ですが、タイルのすき間を埋める目地は比較的汚れが付きやすく、カビの温床になりがちです。そのため、こまめに目地を掃除して、10年ほどの劣化のタイミングで目地の補修などする必要があります。

高耐久目地について

目地の素材はセメントが使われることが多かったのですが、最近は合成樹脂であるシリコンを使用するようになっています。シリコンはセメントに比べ耐久性が高く、また耐水性、耐候性、耐熱性にも優れていてカビの発生しにくい材質です。ただ塗装することができないため、白いまま使用することになります。

塗装可能な変成シリコンというものもあります。色付きの目地にすることで汚れが目立ちにくいというメリットはありますが、変成シリコンは耐水性には優れないため、壁など水から距離のあるところには良いですが、洗面台のようなよく濡れる場所には向きません。

タイルを取り入れた実例

浴室以外の室内壁は、おおむねどのタイルでも施工可能ですが、床に使用出るタイルには厚さ、滑りにくさなどの制限があるので注意が必要です。

水まわりのお部屋は、リビングなどのお部屋より小さいので、タイルでちょっとアクセントをつけるにはチャレンジしやすい規模だと思います。

こちらは洗面カウンターと鏡の間にモザイクタイルを貼りました。

洗面カウンターの色と合わせ、シックな印象です。

こちらも洗面カウンターと鏡の間にガラスモザイクタイルを貼りました。

ガラス素材でありながら、手づくり感のあるラフな表情と、数種類のサイズがミックスされた個性的なタイルです。

こちらは、トイレにグレーの天然石ボーダータイルを貼りました。

面積は小さいですが、天然石のため存在感があり、落ち着いた雰囲気を作っています。

こちらはキッチンです。

タイルの目地は「馬(ウマ)目地」といい、たて目地が互い違いになるデザインです。

シンプルなタイルに、白い目地がリズムを作っているようです。

こちらは、キッチンのレイアウトを変更した際に、インターホンの配線があるため撤去できなかった壁を、タイルでくるりと包んでアクセントにしました。

実はこのように柱状にくるりとタイルをきれい貼るのは、とても難しく、タイル職人の技術に脱帽です。

お部屋の中で、大きな面積ではないけれど、ちょっとだけ個性的な表情を添えるような存在、アクセサリーのような存在として、タイルを使ってみるのも楽しいと思います。

まとめ

タイルはその安定性からも高い評価を得ている素材ですが、最近はバリエーションの多さ、デザイン性の高さから選ばれることも多くなっています。

せっかくリフォームするのだから、ほぼ無限のデザインの可能性の中から徹底的にこだわってみてもいいかもしれませんね。

文: 栗原・古市