「 耐震補強 」とは(住宅建築 用語解説)

耐震補強とは、建物の柱・壁・梁の耐力や剛性もしくは、ねばり強さを向上させて、建物の耐震性能を高める改修工事を行うことを指します。

この耐震補強は建物の耐震性が小さい建物に対して行い、耐震補強が必要かどうかはその建物について「耐震診断」を実施し判断されます。

基本的には旧耐震基準で建築された建物について、耐震診断を実施する必要があるとされています。

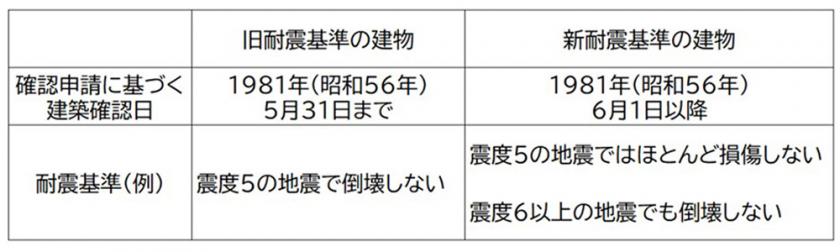

耐震基準

地震に対する建物の強度等(耐震基準)は「建築基準法」で規定されていますが、その耐震基準は下記の表のように昭和56年に大きく改正されています。

これは、震度5を超える地震が発生しやすくなったことから、建築基準法が改正されたものです。

なお、建物の竣工日(完成日)や表示登記日ではないためご注意ください。

耐震補強方法

耐震補強には、鉄筋コンクリート造・鉄骨造・木造等の構造の違いで大きく手法が異なります。

また、同じ構造でも耐震診断の結果に基づいて、建物の剛性・耐力のバランスは当然ながら確保したうえで、建物の使用状況・施工性・工期やコスト等を考慮し、さまざまな方法が用いられます。

以下には一般的な耐震補強方法をご紹介します。

屋根が重いと建物により大きな地震力を受けます。

これは、長い棒の先におもりを持って振り回すのと同じイメージで、先のおもりが重いほど手に大きな負担がかかります。

具体的には、コンクリート製の屋根や瓦等の重い屋根を撤去し、ガルバリウム鋼板等の軽い金属屋根に葺き替えることが一般的です。

建物に地震による力が発生した際、柱と壁で地震による力を受ける壁を耐力壁と呼びます。

耐力壁とは、鉄筋コンクリート造の場合は厚い壁で、鉄骨造や木造の場合は筋交を指します。

【 左:木造の耐力壁 右:鉄骨造の耐力壁 】

この耐震壁をバランスよく増やすことで、地震に対する強さを向上させることができます。

なお、鉄筋コンクリート造の耐震補強は、鉄筋コンクリート造の壁の代わりに鉄骨の筋交いを設置する場合もあります。

【 鉄筋コンクリート造の耐震補強 】

柱が崩壊すると上部階が落下し、とても危険なため、現在の耐震設計では柱は破壊しない設計とすることが一般的です。

【 柱が崩壊(阪神淡路大震災 高速道路) 】

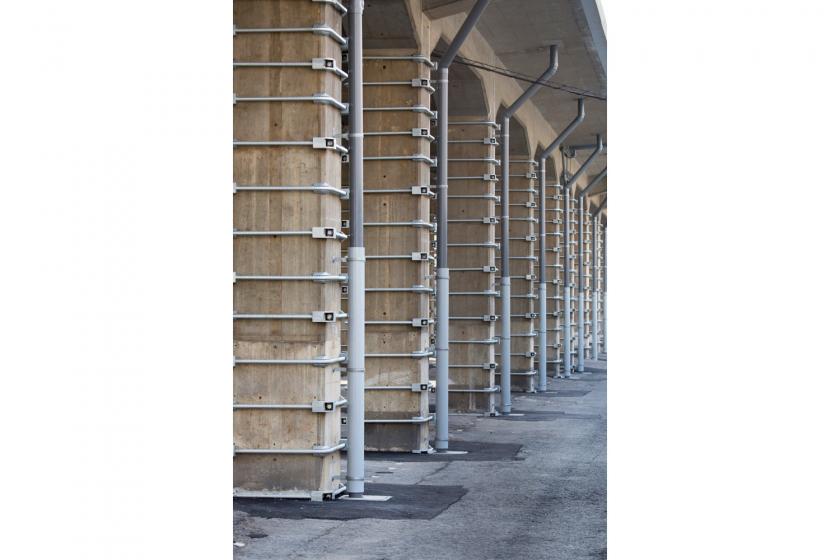

柱の中央付近で崩壊しないよう、柱を炭素繊維のシートや鉄板を巻きつける補強や、鉄筋等で囲う補強が一般的です。

【 鉄筋で囲う補強* 】

※上記の写真は橋などの土木構造物での補強方法で、建物における補強とは少し異なります。

柱と梁との接合部が破壊されると急激に耐震性が失われるため、接合部の補強が必要です。

鉄筋コンクリート造ではあまりこの補強はなされませんが、鉄骨造や木造では多く使用されます。

具体的には接合部に補強金物を追加したり、火打ちと呼ばれる斜材を追加して接合部の耐震性を高めます。

他には、柱と基礎部分の接合部で「柱脚」と呼ばれる部分にアンカーボルトの追加やコンクリートで覆うことによる方法で接合部の強度を向上させます。

地震力を地面へと伝える際に、基礎の耐力が小さいと基礎が割れてしまいます。

基礎の耐力を向上させるため、外側から鉄筋コンクリートを増し打ちするなどの補強がなされます。

耐震診断や補強工事は自治体からの補助金を受けることができるケースがあります。

建物の規模や補強方法などにより金額は様々ですが、お住まいの地域の自治体に確認することをおすすめします。